九星気学(きゅうせいきがく)は、中国の古代占術や風水、陰陽五行思想に基づいて発展した占術の一つで、日本で広く親しまれています。九星気学の歴史は、数千年にわたる中国の伝統的な占術に根ざしており、日本では江戸時代から現代にかけて発展してきました。

起源と背景

- 中国の古代思想: 九星気学の基本は、中国の陰陽五行思想と八卦にあります。陰陽五行説は、宇宙のあらゆる現象が陰と陽という相反するエネルギーのバランスで成り立っているという考え方で、五行は木・火・土・金・水の五つの要素が世界を構成するとされます。

- 九星術の起源: 九星気学は、古代中国の「洛書(らくしょ)」や「河図(かと)」という図形を元に発展しました。これらの図形は、宇宙の秩序や自然現象を象徴的に表しており、九星はこの中で特に重要な概念です。

- 九星の意味: 九星とは、一白水星(いっぱくすいせい)から九紫火星(きゅうしかせい)までの九つの星のことを指し、それぞれが特定の性質や運勢を持つと考えられています。

日本への伝来と発展

- 平安時代~江戸時代: 九星気学の基礎となる九星術は、平安時代に中国から日本に伝わったとされています。陰陽道の影響を受け、貴族や武士の間で占術として利用されていました。特に、方位を重視する風水と結びつき、家相や方位占いとして発展しました。

- 江戸時代: 江戸時代になると、九星術は庶民の間でも普及し始めます。江戸時代の終わり頃には、日本独自の占術として体系化され、現在の九星気学の基礎が作られました。

- 現代の九星気学: 明治以降、九星気学はさらに発展し、占星術や西洋の占いとも融合しながら、個人の運勢や相性、方位を占う手法として広く活用されるようになりました。現代でも、引っ越しや開業、結婚などの重要な決定に際して九星気学が利用されることがあります。

九星気学の構成要素

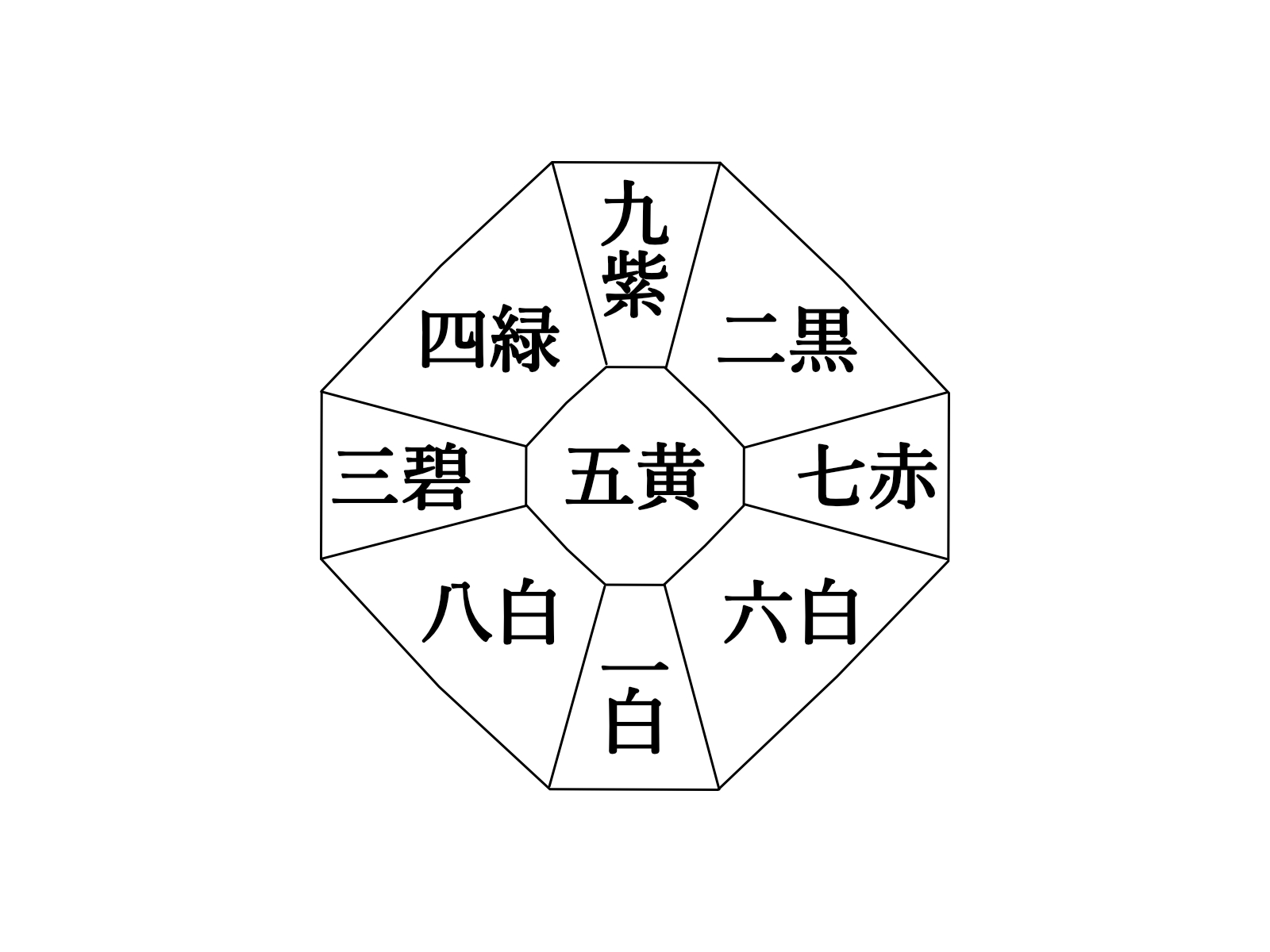

- 九星: 一白水星、二黒土星、三碧木星、四緑木星、五黄土星、六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星の九つの星。

- 本命星: 生まれ年によって決まる、個人の性格や運勢を表す星。

- 月命星: 生まれ月に基づく星で、日常の運勢を占う際に用いられます。

- 方位: 方位に基づく吉凶を占うことが九星気学の中心的な要素です