本ページはプロモーションが含まれています

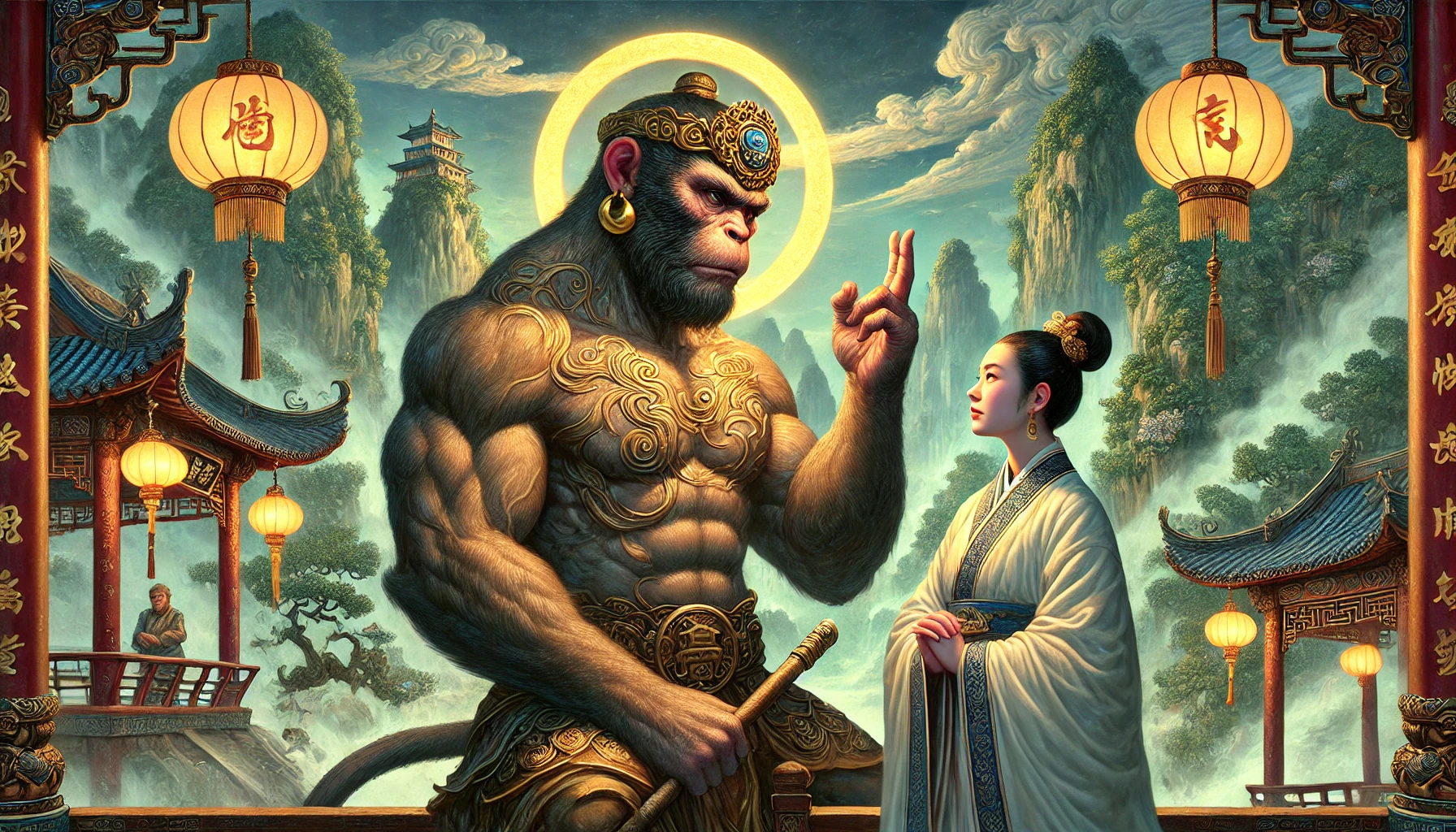

占いと西遊記:物語に見る占術の影響と象徴

『西遊記』は、中国の四大奇書の一つであり、16世紀の明代に成立した物語です。この物語の中には、占いに関連する象徴や概念が数多く登場し、占術や運命論の視点から解釈できる要素が含まれています。

1. 西遊記における占術の役割

1.1 宇宙観と運命論

- 陰陽五行思想

西遊記は、中国古代の宇宙観である陰陽五行思想を背景にしています。物語では、登場人物の行動や出来事が自然の調和や運命に大きく影響される描写が見られます。- 例: 孫悟空が「五行山」に封じられる場面は、五行思想に基づいた象徴的な罰として解釈できます。

- 天命と努力の両立

西遊記では、運命(天命)に従うだけでなく、それを超えて努力する重要性も描かれています。これは、占いが未来を知るだけでなく、未来を切り開くための道具であることを示唆しています。

1.2 予言や占いのシーン

- 西遊記には、占いや予言が物語を進める重要な要素として登場します。

- 例: 物語の冒頭で孫悟空が「天界で騒ぎを起こす存在」と予言されることで、天界からの警戒心を呼び起こします。

- 三蔵法師の旅の途中で、占いや予言を通じて敵や危険を回避する場面も多々あります。

1.3 運命を読む能力者の存在

- 登場する占い師や仙人

西遊記には、占いや運命を読み取る力を持つ仙人や神々が登場します。彼らは物語の展開に影響を与える重要な役割を担います。- 例: 観音菩薩は三蔵法師に助言を与え、旅の成功を占う存在として描かれています。

2. 西遊記の登場人物と占い的解釈

2.1 孫悟空(霊明活潑)

- 象徴的な存在: 孫悟空は占術でいう「変化」を象徴します。彼の七十二変化の能力は、人生の課題に対して柔軟に対応する必要性を表しています。

- 干支や星座との関連: 孫悟空は猿の姿をしており、中国の十二支(申年)や、占星術で「自己表現」や「知性」を象徴する存在として見ることができます。

2.2 三蔵法師(静と智慧の象徴)

- 運命の導き手: 三蔵法師は、旅の中心にいる存在として、運命の流れに従いながらも、信仰心や知恵を通じて状況を改善します。彼の姿勢は、占い師がクライアントに対して示す理想的な態度に似ています。

2.3 豬八戒と沙悟浄(個性と試練)

- 豬八戒の「欲望」や沙悟浄の「忍耐」は、人間の本能や弱点を象徴し、それらを占いによってどう克服するかを示唆しています。

3. 西遊記が占いに与える教訓

3.1 占いの役割はガイド

- 西遊記における占いや予言は、旅の成功を確実にするための「道標」として描かれています。これは現代の占いでも、運命を完全に決定するものではなく、選択肢を示すツールであることを示唆しています。

3.2 試練を乗り越える力

- 占いがどれだけ正確でも、試練を乗り越えるのは自分自身です。孫悟空たちは、数々の困難を占いだけでなく、行動と智慧で克服していきます。

3.3 多様な視点で運命を捉える

- 西遊記は、複数の視点から運命を捉える重要性を教えてくれます。陰陽五行や仏教的な因果の視点が、それぞれの登場人物に適用されています。

4. 西遊記と占いを現代に応用する

4.1 自己変革のシンボルとしての孫悟空

- 孫悟空の七十二変化は、人生の困難に適応し、自己を成長させる象徴と解釈できます。占いで得た洞察を行動に移すことで、この変化を実現できます。

4.2 心のバランスと運命の調整

- 三蔵法師の信念や冷静さは、占いを通じて人生のバランスを保つ重要性を教えています。現代でも、占いは「自己の内面を整える」ツールとして活用できます。

4.3 多様な占術の融合

- 西遊記の物語には、多様な文化や哲学が融合されています。これを現代の占いに応用し、タロットカードやルーン占い、手相など、異なる占術を組み合わせることで、新しい洞察を得ることができます。

まとめ

『西遊記』は、占いが物語の展開や登場人物の行動にどのように影響を与えるかを示す貴重な例です。この物語から学べる教訓は、占いが未来を完全に決定するものではなく、人生の選択肢を広げるツールであるということです。西遊記を占いの視点から読み解くことで、より深い洞察を得ることができるでしょう。